Andy torna a Milano

Palazzo Reale, Milano – fino al 9 marzo 2013. In contemporanea con la mostra di Palazzo Blu a Pisa, nell'ambito dell'autunno americano della cultura milanese, va in scena un’altra esposizione di Andy Warhol. Studiata da due grandi nomi della curatela e del collezionismo: Francesco Bonami e Peter Brant.

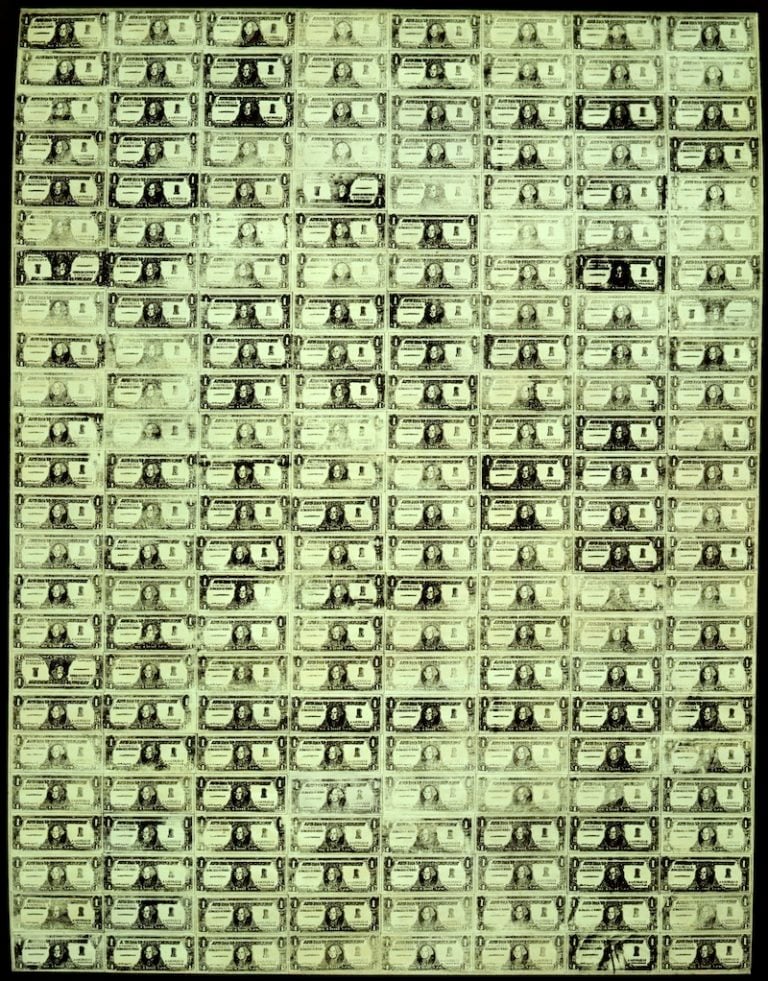

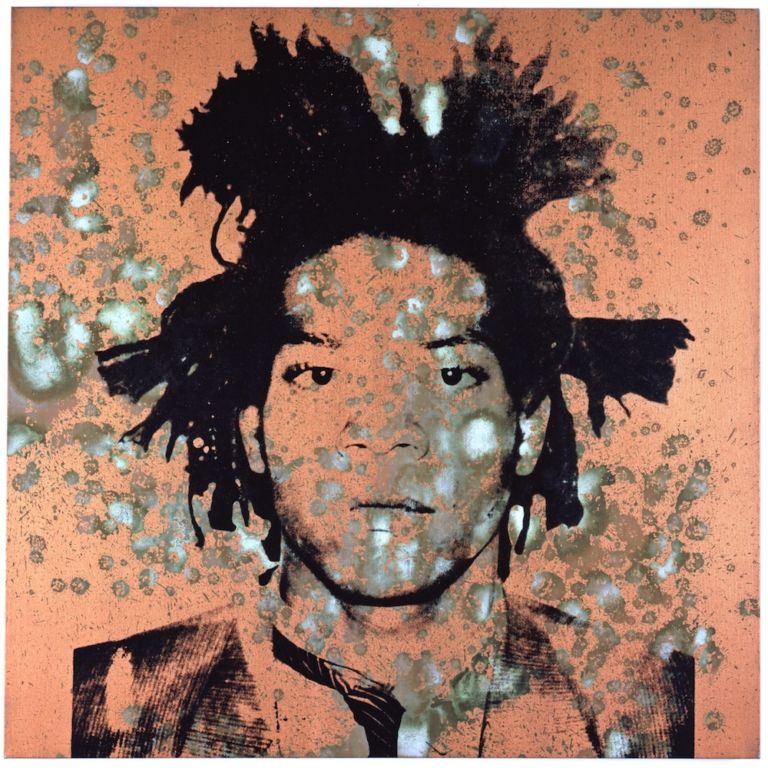

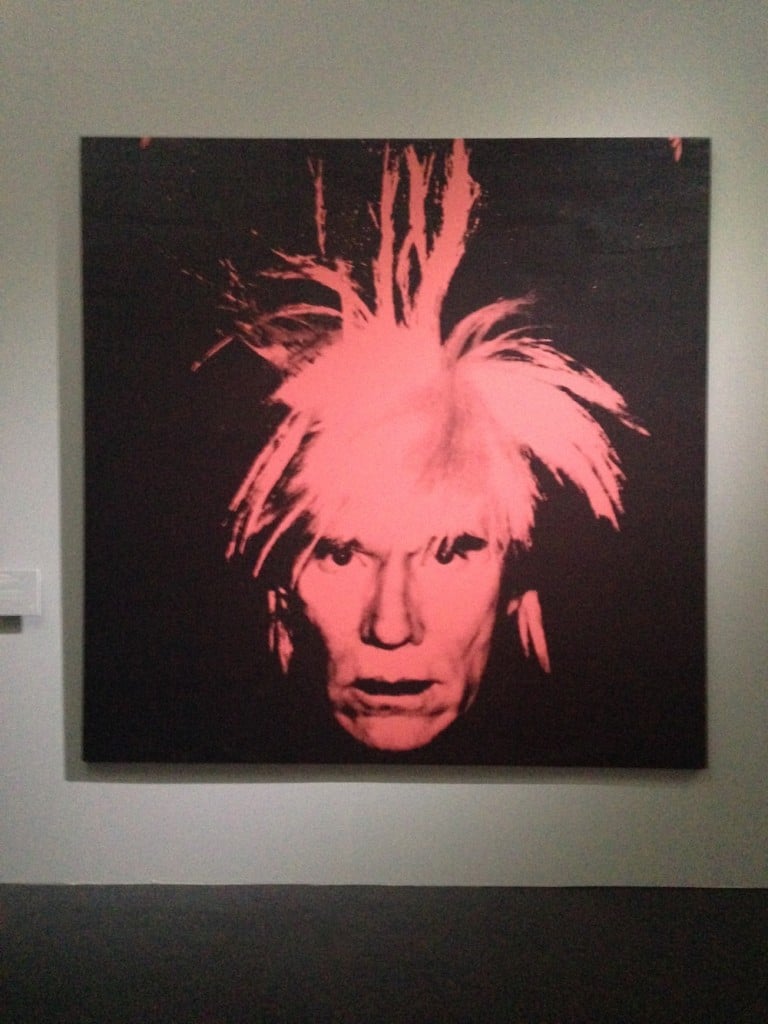

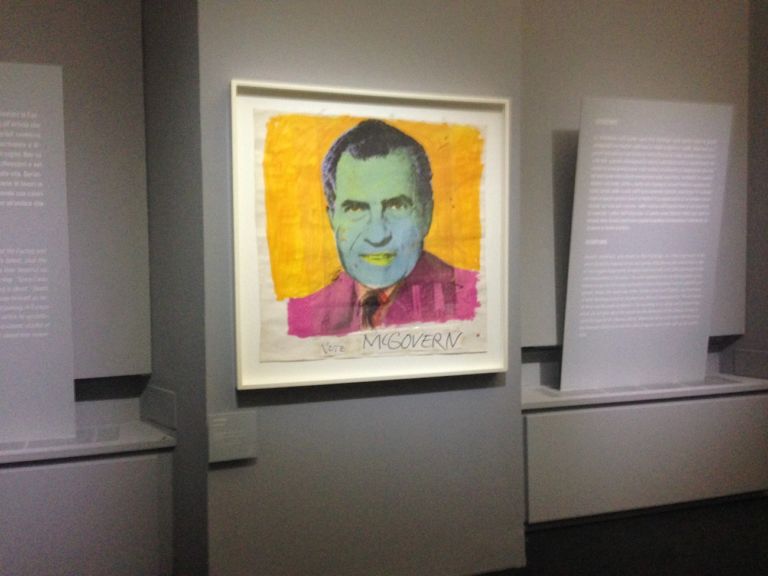

L’idea di una mostra di Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 – New York, 1987) fa sempre tremare i polsi (da poco ha chiuso la disneyana Andy Warhol’s stardust al Museo del Novecento). Se poi leggi che nessuna opera proviene collezioni pubbliche e che tutto viene prestato da un tycoon americano, oltre ai polsi inizia a tremarti tutto il resto. La perplessità sull’opportunità morale di esporre in una sede pubblica una gigantesca collezione privata rimane, anche se attenuata dal pensiero che Peter Brant una Fondazione l’ha creata. Entrando, sembra di trovarsi in uno space shuttle: l’impressione è di assistere all’ennesima spettacolarizzazione, da condividere i(n)stante per istante sui social network. Il naso sta già per storcersi, e invece, no: nella sala successiva si passa a un allestimento sobrio su fondo grigio, con esaustivi pannelli esplicativi e didascalie precise. Il percorso si snoda attraverso l’opera del più grande artista del secondo Novecento dai disegni per le pubblicità di scarpe Miller degli anni Cinquanta fino alle Ultime Cene del 1986, tra chicche e capolavori. Da uno straordinario San Sebastiano–Standing Male, a una rarissima Shot Marylin, attraverso decine di polaroid che affrescano il mondo newyorkese di quegli anni. Ma non mancano i Flowers, i Mao, un Piss Painting, i video e le Shadows esistenziali che si confrontano con l’Informale.

Con gli stessi mezzi e gli stessi colori dell’Informale, Warhol rivoluzionò il contenuto dell’arte, in una sapiente oscillazione tra avanguardia e recupero della tradizione. Diversamente da Duchamp, per cui può assurgere ad arte solo ciò che è visivamente indifferente (l’orinatoio o la ruota di bicicletta), per Warhol tutto può essere arte, di nuovo. Anche la stessa arte. Sulle tele si moltiplicano così la Gioconda (Thirties are Better than One) o l’Ultima Cena, ma sulle tele ci si piscia anche.

Andy Warhol – Mao (Mao 29) – 1973 – Courtesy The Brant Foundation

Il problema, però, restava lo stesso di Duchamp: come definire l’arte? Ogni risposta sembra un colabrodo di fronte alle Brillo Boxes del 1964, ma forse ci viene in aiuto la scritta che campeggia in mostra: “Non pensare di fare arte, falla e basta. Lascia che siano gli altri a decidere se è buona o cattiva, se gli piace o gli faccia schifo. Intanto, mentre gli altri sono lì a decidere, tu fai ancora più arte”. Il discorso sarebbe lungo, ma certo la risposta è intrigante e, mettendo fine allo sperimentalismo modernista, ci fa entrare a rotta di collo in quel post-modernismo in cui l’iconizzazione religiosa e gaudente del consumo regna sovrana.

Una mostra che purtroppo ancora non riesce a storicizzare un personaggio di questo calibro (soprattutto nel catalogo), ma offre l’occasione per riflettere su quanto quella visione ingenua e positiva del consumo dell’American Dream sia ormai lontana, in un mondo che non soddisfa più i bisogni che produce.

Giulio Dalvit

Milano // fino al 9 marzo 2014

Warhol

a cura di Francesco Bonami e Peter Brant

PALAZZO REALE

Piazza del Duomo 12

02 54913

[email protected]

www.warholmilano.it

1 / 33

1 / 33

2 / 33

2 / 33

3 / 33

3 / 33

4 / 33

4 / 33

5 / 33

5 / 33

6 / 33

6 / 33

7 / 33

7 / 33

8 / 33

8 / 33

9 / 33

9 / 33

10 / 33

10 / 33

11 / 33

11 / 33

12 / 33

12 / 33

13 / 33

13 / 33

14 / 33

14 / 33

15 / 33

15 / 33

16 / 33

16 / 33

17 / 33

17 / 33

18 / 33

18 / 33

19 / 33

19 / 33

20 / 33

20 / 33

21 / 33

21 / 33

22 / 33

22 / 33

23 / 33

23 / 33

24 / 33

24 / 33

25 / 33

25 / 33

26 / 33

26 / 33

27 / 33

27 / 33

28 / 33

28 / 33

29 / 33

29 / 33

30 / 33

30 / 33

31 / 33

31 / 33

32 / 33

32 / 33

33 / 33

33 / 33

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati