Dialoghi di Estetica. Parola a Eva Frapiccini

Artista visiva, Eva Frapiccini è dal 2011 docente a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, l’Istituto Europeo di Design di Torino e tutor presso il Master of Fine Art Image della Fondazione Fotografia di Modena. Le sue opere fanno parte delle collezioni di diverse sedi istituzionali, tra le quali il MAMbo, il Castello di Rivoli, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, e di collezioni private. Questo dialogo si snoda attorno al rapporto tra opera e messaggio, alle potenziali convergenze tra pratica artistica e attività didattica, alla non identificabilità dell’autorialità artistica.

Lavori principalmente con la fotografia e il video. Non pensi che il loro uso, essendo mezzi di produzione visiva, possa in qualche modo ostacolare la trasmissione del “messaggio” di un’opera?

Si tratta di andare in cerca di quel che sta dietro. Mi interessa che ci sia sempre qualcosa di diverso dalla sola superficie dell’opera. Quando lavori con le immagini, diventi cosciente anche del loro effetto, del linguaggio: se mi pongo il problema di voler trasmettere qualcosa (“messaggio” è una parola limitativa, perché non voglio sia razionale) mi sto anche chiedendo come sarà vista l’opera. Ossia mi pongo il problema di come portare l’osservatore nell’opera e viceversa. Le immagini non si comportano diversamente dalle sculture. Il rapporto fisico e visivo cambia se stiamo vedendo una stampa su plotter o su carta cotone, su carta lucida o una stampa sotto pexiglas, una stampa di 10 cm o di 5 metri. Il rapporto fisico/visivo cambia a seconda dei materiali e di chi la guarda.

Sono interessato alla possibilità di cui parli: portare l’osservatore nell’opera e viceversa. Potresti dirmi qualcosa di più?

Nella preparazione della mia ultima personale alla Galleria Alberto Peola (Selective Memory | Selective Amnesia), i lavori prodotti derivano da una ricerca più ampia sul senso delle immagini, sul perché le conserviamo, sulla loro corrispondenza e la loro inutilità, sul loro trasformarsi in oggetto, presenza, svincolate dal momento di realizzazione. Tutta la mostra, in realtà, è una riflessione sulla possibilità di un’immagine di trasformarsi in oggetto e in falso ricordo, di avere nuova vita.

Questo è un aspetto, poi c’è il piano fisico. Per esempio per la serie Velluto, ho scelto la carta cotone per dare una resa tattile delle sfumature di colore La serie nasce da una selezione di immagini prese dal mio archivio fotografico. Immagini varie che ho selezionato, ritagliato, ingrandito. Poi c’è questa struttura, che è una sorta di dispositivo di scatti di viaggio, sono come delle immagini di luoghi lontani che mi rimandano a un’atmosfera di luoghi anonimi. Le cornici scorrono su binari, escono ed entrano facendo un rumore metallico. L’opera è intitolata Lamine. Una visitatrice mi ha chiesto se il fatto che lo scorrere del binario, così simile allo scorrere di una diapositiva, sia voluto. Ovviamente non è così, ma mi è piaciuto che sia emersa questa riflessione.

Cercare quel che sta dietro all’opera, tuttavia, in taluni casi potrebbe voler dire anche perdersi nelle interpretazioni e, forse, trascurare la presenza dei materiali e dei corpi. Qual è la tua idea in proposito?

Faccio un altro esempio. Qualche tempo fa in Olanda, a Rotterdam, ho diretto una performance di break-dancer. Erano giovani di terza generazione, nipoti di immigrati provenienti in gran parte dal Suriname e dalla Sierra Leone, ex colonie olandesi. Quando li ho incontrati, volevo solo fare dei ritratti. Poi parlando mi hanno confessato il loro senso di emarginazione, di non appartenenza alle regole e ai modelli di vita in Olanda. Li ho coinvolti nella costruzione di una performance che rivelasse questo senso latente di scollamento.

Nel frattempo, avevo trovato nell’iconografia del XVII secolo la corrispondenza tra le nature morte con tanti fiori diversi e formaggi di vari tipi e le persone nuove che componevano la società olandese dell’epoca, “razze” di origini lontane, stranieri, ugonotti, ebrei. Alla fine ho usato alcuni di questi quadri per elaborare dei manifesti pubblicitari che invitavano alla performance finale, con un gusto un po’ sarcastico: “Thank you for Coming!”.

Durante la performance, anziché ballare break-dance (in un mese di workshop avevamo lavorato insieme per decostruire i loro passi, grazie alla tecnica teatrale dei cinque gradi di tensione) i performer danzavano su una musica sperimentale mixata alla lettura in inglese e olandese dell’inburgering test (il test per l’ammissione alla cittadinanza olandese). Il risultato poteva essere letto come una performance molto “cool”, per le sonorità musicali, i break-dancer e per la location: i performer ballavano nel giardino della residenza dove vivevo da sei mesi, circondato dalle case degli artisti locali, di fronte agli spalti costruiti dalla comunità. Ma di fatto si è trattato di un lavoro concettuale. La base era questo senso di emarginazione latente e artificiosa politica dell’integrazione in Olanda, come in molte città nord-europee.

Se vuoi, si tratta di una versione del concettuale 2.0. Un modo di essere concettuali, senza che subito si capisca che cos’è che stai facendo, anzi dando l’idea che non ci sia nulla da capire. In qualche modo è la forma che tu dai al lavoro che attrae, e che ugualmente riesce a far sì che passi un’incrinatura nella normalità. Questo implica la responsabilità dell’artista di porsi e superare una serie di ostacoli, di non fare la cosa più ovvia… Il lavoro deve essere continuamente limato, semplificato e nascosto al tempo stesso.

A che cosa ti riferisci?

Penso soprattutto al rischio di essere riconoscibili e classificabili. È molto difficile fare qualcosa che non sia subito comprensibile. È una questione che ritorna anche nella mia attività di insegnamento. Spesso, parlando delle priorità nel lavoro attraverso un metodo, dico ai ragazzi: “Il difetto più grande che può avere il tuo lavoro è di essere didascalico. Se un lavoro va in una sola direzione e si lascia ingabbiare, vuol dire che non ha spessore”. Ci deve essere uno scarto tra l’esigenza che ci spinge a iniziare un progetto e il lavoro in sé.

Sembra che tu stia parlando di un primissimo livello di accessibilità del messaggio, che potremmo intendere come una sorta di apertura.

Intendo che il messaggio può arrivare o non arrivare, ma in ogni caso non dev’essere comprensibile a un livello razionale. Voglio che sia intuizione, emozione. È la conseguenza di altro, di una sensazione più forte, che molto spesso è inspiegabile anche per me. Quasi fosse qualcosa di non cosciente. E penso che questo abbia a che fare prima di tutto con un’inquietudine.

Parteggi per una risposta emotiva che l’arte può in qualche modo favorire?

Si, è così. Però “emotività” è una parola fuorviante. Credo invece che l’arte possa trasmettere una tensione: ci sono lavori che riescono di più e altri di meno. In fondo penso si tratti di inquietudine. Se dopo una mostra torni a casa con delle risposte, probabilmente quello che hai visto non è servito a niente. Se invece torni a casa con delle domande, credo che allora un lavoro sia riuscito a rivelare delle necessità anche tue, perché ha risvegliato delle questioni che erano nell’aria, che erano sospese. L’artista non è un genio, è un diapason, un trasmettitore più deciso di altri.

Eva Frapiccini – Selective Memory – Selective Amnesia – veduta della mostra presso la Galleria Alberto Peola, Torino 2015 – photo Cristina Leoncini

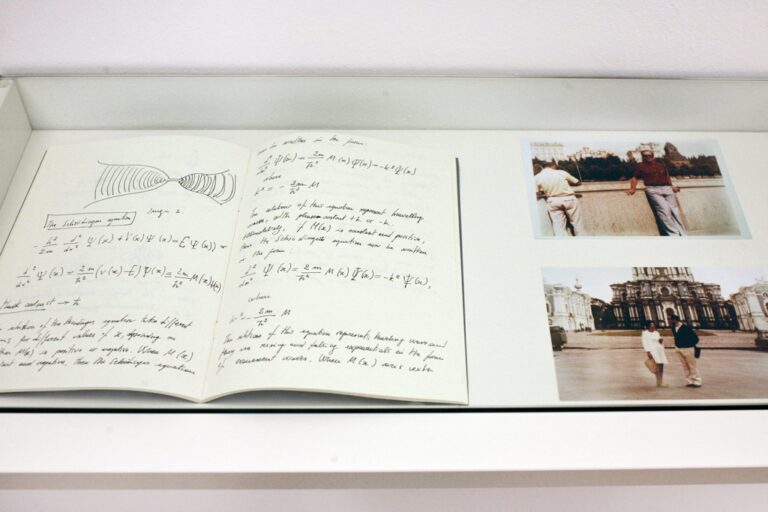

La pratica artistica, tuttavia, non è limitabile – se mai possa esserlo – alla sola sfera del razionale. Nel tuo lavoro, secondo me, questo è emerso più volte. Per esempio nell’opera che hai realizzato in occasione della tua prima personale alla Galleria Peola di Torino, incentrata sulle vicende di un fisico, Aleksander Prus Caneira. Qual è la storia di quest’opera?

Il lavoro su Caneira nasce da una riflessione sul legame tra finzione e realtà, per testare la nostra consapevolezza del limite tra essi. Sullo sfondo, una domanda: è importante per me che qualcosa sia accaduto oppure conta di più immaginare che qualcosa sia accaduto? Dovendo organizzare la mia personale, ho iniziato a ragionare su quelle che erano le linee del mio lavoro – per me una personale è questo, una sfida per capire di più della mia pratica – e mi sono messa a rivedere i temi che ricorrono in essa, a livello concettuale. Con questo ho capito che per me le fiction sono importanti e interessanti quanto la realtà. Il punto è che con la fiction abbandoniamo tutte le barriere, i preconcetti.

Il lavoro su Caneira dimostra come si possa credere a qualcosa di fantascientifico, per esempio alla possibilità dei mondi paralleli, solo perché il modo in cui viene spiegato ci è familiare: ho realizzato un mock-documentary decostruendo il linguaggio di quello scientifico (lo stile della Bbc, ad esempio), ho realizzato finti reperti, saggi, documenti, teche simili a un museo archeologico o delle scienze. E la prova che il lavoro fosse riuscito l’ho avuta quando fuori dalla mostra alcune persone mi hanno detto: “Ah, mi ricordo di questo fisico scomparso a Torino, che faceva delle strane ricerche…”. Quindi il lavoro è riuscito! Niente di originale, ma un’esperienza di costruzione di verità, cosa che fruiamo in maniera esponenziale ogni giorno di fronte alla tv.

Mi sembra che anche con la tua opera dedicata al Fatzer – La rovina dell’egoista Johann Fatzer, dramma incompiuto di Bertolt Brecht – hai ottenuto un risultato affine. Inoltre, è un lavoro irriconoscibile rispetto ad altre tue opere. Nonostante sia difficilissimo risalire al testo frammentario di Brecht, le tue immagini rimangono decisamente suggestive…

Assolutamente. C’è un fascino particolare che viene offerto dalle immagini… solo se vai a scavare e vai oltre la superficie. Ed è proprio questo ciò che offro allo spettatore, che può accedere ai diversi livelli dell’opera. Lui ha così una possibilità, non è obbligato. L’obbligo ha infatti a che fare con il lavoro che diventa didascalico, e perciò riconoscibile.

Associ il lavoro che diventa didascalico alla riconoscibilità. Perché?

Se si perde l’autonomia, si ricade nel lavoro didascalico. Anche la forzata riconoscibilità di un lavoro è una forma di dipendenza sterile. L’insegnamento in questo senso è decisivo per me: mi permette di essere indipendente dal mercato, di fare ricerca. Quando invece un artista ripete ciò che ha già fatto, sempre uguale, sempre la stessa cosa, è come se stesse spostando l’attenzione dalla ricerca al brand. In realtà è un’operazione di marketing. La sua attività non sarà più alimentata dall’interesse verso ciò che sta facendo, ma dalla vendita, dalla possibilità di essere riconosciuto, di essere un marchio. Non essere riconoscibili vuol dire progredire, affrontando la paura di qualcosa di nuovo. È una continua sfida. Chiamiamola avanguardia, se non ci spaventa il termine, il resto lo facciano con più gloria e fortuna gli artisti pompier, come diceva Fabro.

E in che modo può progredire l’attività artistica?

Il progresso è dato dalla possibilità di affrontare le incertezze e le paure, di riflettere su cosa non si è mai fatto in modo da fare altro, di sperimentare e scegliere una direzione. Nel momento in cui ti preoccupi del successo, sei fermo. Dobbiamo difendere l’onestà intellettuale del nostro lavoro dalla necessità di sopravvivenza.

Il tuo interesse per la memoria e la sua tracciabilità, per l’elaborazione di un immaginario visivo che possa anche tradurre accadimenti reali o fittizi, sono taluni dei tratti salienti della tua poetica che si differenziano in ciascuno dei tuoi lavori. Prendiamo allora la tua opera Muri di Piombo: anziché una narrazione fittizia, sullo sfondo vi sono i riferimenti a fatti realmente accaduti durante gli “anni di piombo” in Italia. Come hai proceduto in questo caso?

Muri di Piombo è nato da una mia necessità personale. Mi ero appena trasferita a Torino nel 2003 dopo la laurea al Dams di Bologna, per frequentare l’Istituto Europeo di Design, per il quale avevo ottenuto l’unica borsa di studio. Non sapevo nulla della storia della città, e a differenza di Bologna, Torino è una città chiusa a chi viene da fuori. Per questo ho iniziato a chiedermi quale storia avessero le strade che percorrevo, cercavo il mio posto in una città così ermetica. Penso che nei luoghi rimanga qualcosa del passato, un’eco. Sarà perché ho cambiato tante case e città: c’è sempre un’atmosfera in una casa, per esempio, che chissà non dipenda dalle gioie o sofferenze vissute da chi l’ha abitata prima.

E così mi sono avvicinata alla violenza nelle città italiane degli Anni Settanta, e per me era una storia nuova, almeno vissuta così, in città. I miei mi avevano raccontato della guerra in campagna, della fame, del lavoro in fabbrica, ma nella provincia non è arrivata la paura quotidiana del terrorismo. Da Il Partito Armato di Giorgio Galli, geniale nella sua struttura di cronaca quasi quotidiana di manifestazioni, attentati, di destra, di sinistra, ho iniziato a capire l’entità della violenza. Poi le immagini dei giornali… è stata una cosa lunga, uscivo da scuola e andavo in biblioteca vicino a dove abitavo, dove avevano tutti i giornali dell’epoca su microfilm. Inizio a sbobinare, cerco le vie sulla mappa, ci vado. Ho deciso di tornare nei luoghi a scattare nello stesso mese, stesso giorno se potevo, per avvicinarmi il più possibile a una condizione parallela di trent’anni prima. Questo mi dava metodo e gli articoli di giornale dell’epoca, pieni di dettagli, erano la mia sceneggiatura. Piano piano ogni nodo si scioglieva.

Durante tre anni ho aspettato il mese giusto e cercato il luogo giusto. Mi mettevo in ascolto del luogo, arrivavo un po’ prima a Roma, a Milano, a Genova, e naturalmente a Torino. Ecco ancora il modo e l’idea, una corrispondenza.

Pensi che, oltre a essere continua sperimentazione tra linguaggi, l’arte possa essere anche pratica documentale non illustrativa e basata sulla non riconoscibilità dell’autorialità?

Non so risponderti. Penso che i lavori siano l’unica cosa che debba parlare. Mi interessa la reazione, cosa si innesca. Il fare, il sentire, il capire, sono molto più importanti di essere, perché producono una reazione, una trasformazione, e questo è vita. Continuo a pensare a una frase che ho sentito in un film: “Quand’è che abbiamo smesso di concentrarci sul realizzare, sul fare, per mettere tutte le energie solo per ciò che dovevamo diventare?”. Non so perché continuo a pensarci, e non so se ho risposto alla tua domanda. Sennò, riprovaci tra un po’ di tempo, del resto è tutto in divenire.

Davide Dal Sasso

http://labont.it/

http://www.evafrapiccini.com/

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati