Stupro e potere. Corpi femminili fra arte, opinione pubblica, propaganda

Dai recenti fatti di cronaca, consumati tra Rimini, Firenze e poi Lecce, ad alcuni casi esemplari nel campo dell’arte e della letteratura. Si parla di violenza sulle donne in relazione al sistema culturale, alla morsa mediatica, al dibattito pubblico, ai meccanismi del potere e alle strategie politiche di propaganda. E il corpo femminile, in tutto questo inferno, che posto ha?

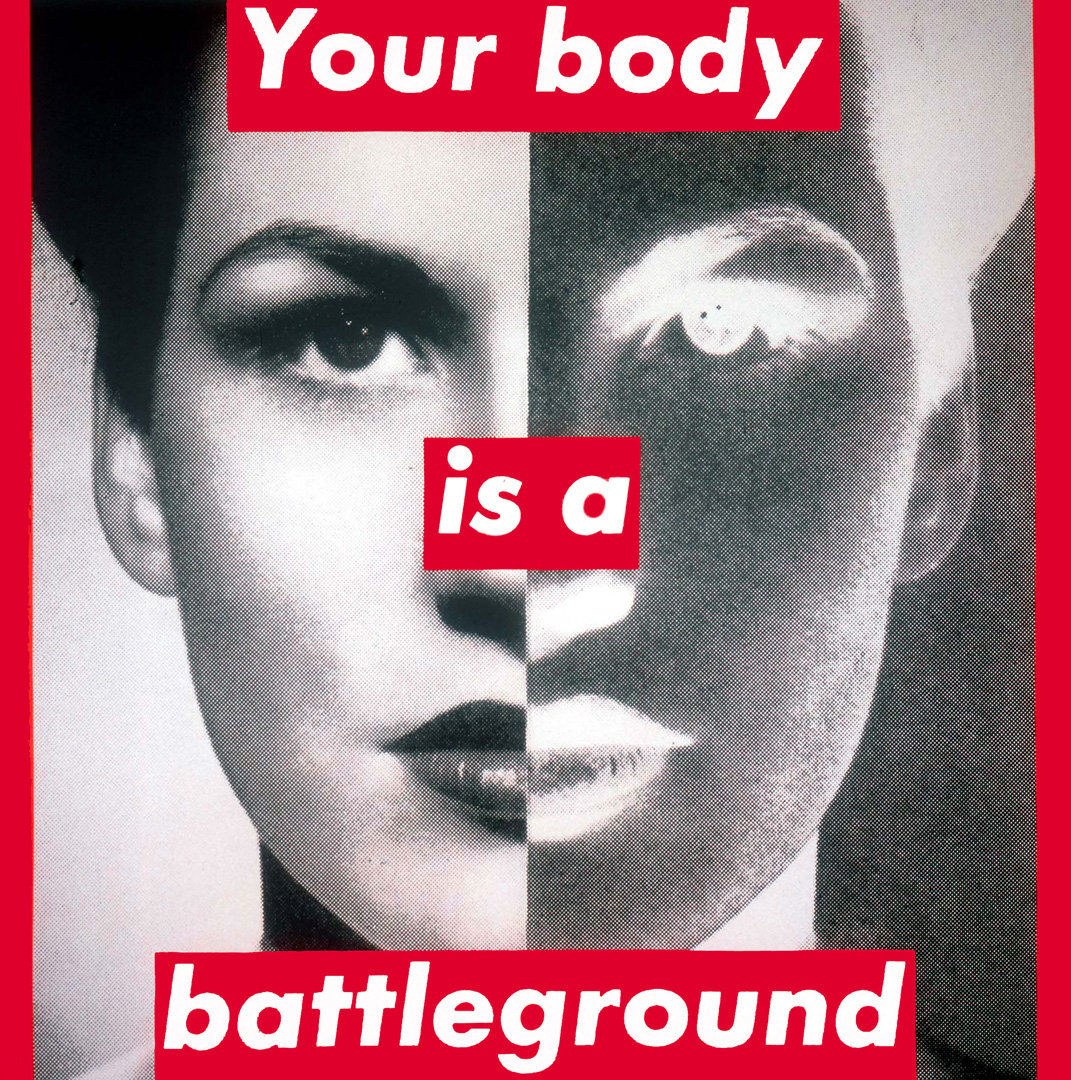

“Il tuo corpo è un campo di battaglia”. Rubando sintesi e incisività al linguaggio pubblicitario, Barbara Kruger fondava negli Anni Ottanta la sua cifra stilistica-concettuale, orientata a una pratica costante di scardinamento: saccheggiare l’estetica della comunicazione di massa e insieme contestare vizi, stereotipi e aberrazioni della società contemporanea. Guerra sottile e spietata a consumismo, capitalismo, pregiudizio, macchina del potere, militarismo, maschilismo. E, fra i temi ricorrenti, quel corpo femminile tramutato in “battleground”: solo uno dei tanti slogan sparati dall’artista contro un sistema socio-economico che della donna ha fatto strumento e oggetto di un pensiero patriarcale, repressivo, mercificante. La stessa pubblicità, ribaltata da Kruger nel suo doppio polemico, porta con sé le tracce di una tradizione sessista dura a morire.

Quel “campo di battaglia” oggi appare come un residuo ridondante, un’immagine superstite che odora di vetero-femminismo, di rivendicazioni vetuste e ormai depotenziate: le conquiste ottenute sul piano culturale e legislativo fanno del tema “emancipazione” e “parità” una storia metabolizzata, il cui fuoco polemico sembrerebbe esaurito. Ma è davvero così?

Barbara Kruger, Untitled (your body is a battleground), 1989

STUPRI A RIMINI E FIRENZE. DUE PESI E DUE MISURE

Un percorso non compiuto, in verità. A livello dei costumi, delle dinamiche affettive e familiari, della morale comune, del lavoro e dell’istruzione. Col corpo che continua a essere metafora, spazio semantico, pensiero incarnato.

Esemplificativi i due casi di stupro, protagonisti della cronaca italiana in questo ultimo scorcio d’estate, a cui si somma la tragica vicenda della sedicenne Noemi Durini, trovata in queste ore tra le campagne del leccese, dopo dieci giorni di ricerche: uccisa brutalmente dal fidanzato di 17 anni. In quest’ultimo caso la classica violenza consumata nel perimetro di una relazione sentimentale, negli altri due – su cui ci concentriamo – un’aggressione per mano di estranei.

Dunque, un branco di giovani africani agisce a Rimini in una notte di fine agosto; una decina di giorni dopo la scena si sposta a Firenze: protagonisti due italiani in divisa. In entrambi i casi le indagini in corso avrebbero dovuto suggerire cautela. E in entrambi i casi al centro del sentimento collettivo dovevano esserci le vittime: una ragazza polacca e una trans peruviana, due studentesse americane.

E invece no. Rimini scatena titoli osceni sulla stampa, voyeurismi mediatici che mortificano le vittime nella pruderie dei dettagli, frasi lapidarie di esponenti politici con tanto di slogan anti-immigrazione, ondate di indignazione popolare sconfinate in odio sanguinario, xenofobia, insulti triviali. Parole d’ordine: castrazione, torture, omicidio, espulsione, gogna. Con la rivendicazione di una superiorità etnico-culturale nei confronti dei brutti ceffi neri: tutti uguali, tutti animali.

Poi arriva Firenze, con due carabinieri in servizio che abusano di due straniere ubriache, raccattate di notte all’uscita di un locale. Tutto da verificare anche qui, ma sembrano accertati il rapporto sessuale e la condizione di non lucidità delle ragazze. L’aggravante: dei funzionari di Stato, armati, anziché soccorrere due ventenni in difficoltà, approfittano della loro condizione psico-fisica alterata. Rapporto consenziente? La legge farà chiarezza. Ma il reale senso della parola “consenso”, la stessa idea di rapporto sessuale paritario uomo-donna, dovrebbero bastare. Ed è già la legge a chiarire: il codice penale punisce chiunque induca qualcuno a compiere atti sessuali “abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica”, a maggiori ragione in presenza di “abuso di autorità”.

Uno dei tweet di Salvini sullo stupro di Rimini

Reazione di stampa, social network, cittadini e politici vari? In larga parte improntata alla prudenza, al sospetto, se non al giudizio tranchant, stavolta verso le vittime: aspettiamo, vediamo, capiamo, è solo un caso isolato, qualcosa non quadra, sarà una messa in scena, non è detto che sia violenza, le classiche poco di buono, se la sono cercata.

E poi le bufale, sempre a favore del degrado, con l’inesistente polizza assicurativa stipulata dalle ragazze contro lo stupro, e la foto falsa che le ritrae nel pieno di un festino alcolico. A questo si sommano le dichiarazioni perbeniste ‒ vedi il sindaco di Firenze Dario Nardella, che nel condannare duramente i fatti consiglia però ai giovani di non scegliere la via dello “sballo” (giusto per non andarsela a cercare?) ‒ e quelle garantiste a convenienza: uno su tutti Matteo Salvini, che aveva invocato la più infernale delle pene per gli stupratori di Rimini e che qui mette le mani avanti. Nessuno tocchi l’Arma, per carità. Tutto da verificare.

Barbara Kruger. ‘Untitled (We have received orders not to move)’ 1982

QUELLO SLOGAN DELLA KRUGER. CORPI E POTERE

Ed eccolo il corpo delle donne come campo di battaglia: non è la sofferenza a muovere l’emotività collettiva. Non è l’identità della vittima che conta, la sua storia, la sua dignità, la sua ferita. E non è uno slancio empatico a guidare il dibattito sui media. Le donne restano sullo sfondo, accessorie, funzionali ad altro. E così, la propaganda razzista che da tempo sta ammorbando il Paese con una forma di isteria paranoide, trova un nuovo significante perfetto nell’offesa inflitta dal branco africano alla giovane polacca (la trans, in quanto trans, passa in secondo o terzo piano; anzi, scompare).

Di contro, l’incidente di Firenze è occasione per rimettere un po’ d’ordine. Gambe serrate, poco alcol, abiti castigati, non fare tardi la sera, non sedurre, non sorridere, non provocare. O magari succede che il bravo giovanotto italiano perda la testa e si lasci traviare. Femmina tentatrice e puttana: “diaboli ianua” scriveva Tertulliano. Porta del diavolo. Duemila anni di testi teologici, giuridici, letterari, qualche strascico lo hanno lasciato.

E sono, maschilismo e razzismo, due volti del potere che si intrecciano, due forme di organizzazione sociale che ancora arrivano a orientare discussione pubblica, azioni di governo, economie e strategie pubblicitarie, industria della bellezza e dell’informazione, business delle fake news, ricerca del consenso elettorale. Allora torna a colpire il proiettile della Kruger, manifesto sovvertito e sovversivo: il corpo delle donne si fa daccapo terreno di conflitto, luogo di conservazione e di contesa politica, strumento di propaganda. Con le donne stesse a introiettarne la logica, spesso puntandosi l’indice a vicenda. Vittime due volte: di una certa violenza – fisica o culturale – e di una inconsapevole addomesticazione.

L’arte affronta questi temi da decenni. Tante le opere significative che hanno preso di petto una materia così complessa e in continua evoluzione. Ne citiamo alcune, per ribadire quanto conti, nel processo di costruzione del tessuto socio-culturale, lo sguardo degli artisti. Nel nostro caso delle artiste: percentuale di uomini impegnati su questo fronte vicina allo zero.

MARINA ABRAMOVIC, RHYTHM 0, 1974

“Sul tavolo ci sono 72 oggetti che potete usare su di me come meglio credete: io mi assumo la totale responsabilità per sei ore. Alcuni di questi oggetti danno piacere, altri dolore”. Una giovanissima Marina Abramovic allestiva presso lo Studio Morra di Napoli un set clinico, a uso e consumo degli spettatori: sala operatoria, stanza dei balocchi o camera delle torture. Apparecchiato sul piano un arsenale eterogeneo, tra fruste, rose, lamette, bottiglie, profumi, catene, armi, scarpe, piume…

La sfida con il proprio sé veniva portata all’eccesso, scegliendo di offrirsi completamente all’altro. E l’altro era, anche e soprattutto, il carico di cinismo, di violenza, di pregiudizio che la società borghese coltivava a e dissimulava. Un’opera coraggiosa, consumata lungo e oltre la soglia dell’autoconservazione, della paura, dei codici vigenti.

Indifesa, come un oggetto inerte e muto, la Abramovic mise alla prova sé stessa, ma soprattutto gli spettatori: la loro educazione, il loro inconscio, le loro pulsioni, perversioni o inibizioni. Dopo l’iniziale imbarazzo, gli argini si ruppero e la violazione del tabù si fece progressiva, dentro uno spazio di temporanea impunità. Chi le procurò dei tagli, chi la palpeggiò, chi la legò, chi le succhiò il sangue dal collo, chi la baciò, chi le tagliò i vestiti, chi le asciugò le lacrime. Qualcuno arrivò a metterle fra le mani una pistola carica. Un conflitto sociale simbolico esploso intorno a un corpo femminile. Sei ore di supplizio, per uno tra gli esperimenti più interessanti messi in campo dalla Body Art contro il sistema dominante.

Ana Mendieta, Untitled (Rape Scene), 1973

ANA MENDIETA, UNTITLED (RAPE SCENE), 1973

Ana Mendieta (1948, L’Avana, Cuba – 1985, New York), artista intensa e radicale, morta tragicamente a soli 37 anni, portò avanti una ricerca serrata sull’identità di genere, sul tema della morte e della violenza sociale, sul rapporto tra corpo e natura.

Nel ’73, periodo in cui studiava all’Università dello Iowa, a Iowa City, rimase turbata dalla storia di una studentessa, Sara Ann Otten, stuprata e assassinata da un coetaneo. Calatasi nei panni della vittima, invitò professori e colleghi nel suo appartamento, dove si fece sorprendere nuda, sanguinante, legata a un tavolo. Rimase così, immobile, per circa un’ora, mentre i suoi ospiti subivano e affrontavano la visiona brutale.

La violenza veniva esposta, condivisa, catapultata nella quotidianità di chi normalmente la fruiva da lontano, come lettore, spettatore, giudice, commentatore. Violenza di cui l’artista si faceva carico, nello spazio di una drammaturgia domestica, e che il pubblico era costretto a verificare, interrogandosi. Un lavoro sul senso della responsabilità, della distanza e della prossimità, in chiave emotiva, psicologica e morale.

SUZANNE LACY, IN MOURNING AND IN RAGE, 1977

Tra l’ottobre del 1977 e il febbraio del 1978 l’America seguì con grande pathos il caso dei due serial killer Kenneth Alessio Bianchi e Angelo Buono, noti come Hillside Stranglers, attivi nell’area di Los Angeles. Dieci le vittime, tra i 12 e i 28 anni, tutte stuprate e uccise. Nel ’79 i due criminali furono arrestati e poi condannati all’ergastolo. Nel ‘77 l’artista Suzanne Lacy – colpita dal clamore mediatico esploso intorno alla vicenda, in un mix di voyeurismo, sensazionalismo e psicosi collettiva – contattò le famiglie delle vittime e diversi gruppi femministi, costruendo una performance in forma di rituale. Dieci donne abbigliate in nero sfilarono e stazionarono solennemente dinanzi al Municipio di Los Angeles, pronunciando degli speech sulle diverse forme di violenza sessista, analizzate dal punto di vista del femminismo e messe in relazione al contesto socio-culturale.

Versione contemporanea di un antico coro greco, il piccolo plotone vestito a lutto pronunciava infine un grido di battaglia: “In memoria delle nostre sorelle, combattiamo!”. La decima donna, in abito rosso, incarnava lo spirito infuocato della lotta. Tra gli obiettivi raggiunti, l’impegno da parte delle istituzioni per un’azione di contrasto più decisa contro gli abusi sulle donne.

REGINA JOSÉ GALINDO, PERRA, 2005

In scena c’era solo lei, minuta, vestita di nero, seduta su una seggiola. Sollevato un lembo della gonna, iniziava a incidere la coscia sinistra con un coltello. Regina José Galindo evocava l’orrore dello stigma sociale e della marchiatura a fuoco, segno distintivo di schiavi, criminali, prostitute: essere fuori dal sistema, vittime o irregolari, portando addosso il peso di una marginalità senza riscatto. Ma quella scritta ‒ “perra”, che sta per “cagna” – diventava memoria viva, di sangue e di compassione, simbolo delle violenze infitte alle donne guatemalteche durante la guerra civile protrattasi fra il 1960 e il 1996. Stuprate, torturate, uccise, le vittime riportavano spesso sui corpi martoriati delle scritte ingiuriose: la carne scalfita dalla lama, a segnare il territorio. Così l’esercizio della proprietà, spinto fino all’omicidio, si faceva linguaggio, ferita, condanna, maledizione; mentre l’automutilazione della Galindo assumeva il senso di una immedesimazione empatica, di una partecipazione.

Altre sue opere, altrettanto crude, hanno affrontata l’argomento: da Himenoplastia (2004), in cui si sottopose a un intervento di ricostruzione dell’imene, a Mientras, ellos siguen libres (2007), una denuncia contro le violenze sessuali praticate dall’esercito guatemalteco sulle donne indigene in gravidanza.

ALKETA XHAFA-MRIPA, THINKING OF YOU, 2015

Il 12 giugno del 1999, con l’intervento dei peacekeeper della NATO, finiva la guerra del Kosovo, iniziata nel febbraio del 1998 con la rivolta dei separatisti albanesi contro il dittatore jugoslavo Milosevic. Sedici anni dopo, il 12 giugno del 2015, l’artista Alketa Xhafa-Mripa piazzava nello stadio principale di Pristina il suo monumento effimero, in memoria delle donne stuprate durante il conflitto. Cinquemila abiti femminili, appesi a 45 fili del bucato, donati da altre donne (spesso dalle stesse vittime).

Secondo le stime delle organizzazioni internazionali i numeri furono però molto più alti: sarebbero circa 20mila le albanesi violentate da soldati, poliziotti e paramilitari serbi, spesso in presenza dei familiari. Una tecnica sistematica, utilizzata per terrorizzare, umiliare e quindi neutralizzare i civili. Migliaia di corpi sottoposti ad aggressioni fisiche e psicologiche, volutamente amplificate in una dimensione pubblica.

Ed è all’interno di uno spazio pubblico (simbolo di uno sport tipicamente maschile) che l’artista ha voluto edificare la sua architettura incorporea, fatta di tessuti, tracce, evocazioni: l’ombra dei corpi, l’eco del loro martirio, il rito condiviso della memoria e della rinascita.

THE HANDMAID’S TALE, 1985/2017

Non un’opera d’arte, ma un romanzo. Nel 1985 usciva The Handmaid’s Tale, scritto dalla femminista Margaret Atwood e trasformato nel 2017 in serie tv: il debutto in America lo scorso 26 aprile, quello italiano atteso per il 26 settembre su TIMvision. Ed è già aria di cult. Gli ingredienti ci sono tutti: racconto distopico, temi sociali, tensione drammatica, personaggi epici. La trama è ambientata a Galaad, Stato totalitario nato sulle ceneri postatomiche degli Stati Uniti d’America. A gestire il potere è un regime misogino e reazionario, che punta alla ricostruzione di una società retriva e moralista. E per ripopolare il regno, messo in ginocchio dall’inquinamento, le poche donne ancora feconde, dette “Ancelle” (le anziane e le infertili sono invece le “Nondonne”), vengono schiavizzate, violate e ingravidate dai “Comandanti”. Intanto, una di loro cercherà disperatamente la via della fuga.

Le serie tv come nuova avanguardia creativa, nell’era di Netflix? In effetti c’è più vita e ricerca in certi prodotti per il piccolo schermo, che non in certe gallerie d’arte. Si spiega allora la partecipazione a The Handmaid’s Tale di un personaggio come Flora Sigismondi, artista visionaria, fotografa e regista italo-canadese, che ha firmato due puntate della prima stagione. Un innesto fantastico fra arte, mass media e letteratura, mettendo in scena l’ipotesi del vecchio potere patriarcale, repressivo e oscurantista, tornato in auge dopo il fallimentare cammino della democrazia. E di nuovo, nell’incrocio tra sessualità e potere, la figura della donna si fa campo di battaglia, ma anche cellula ribelle.

‒ Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati